costumes féminins à la loupe au pavillon de Marquèze (écomusée de Sabres)

Publié par taicousi le 23 avril 2016 dans la recherche

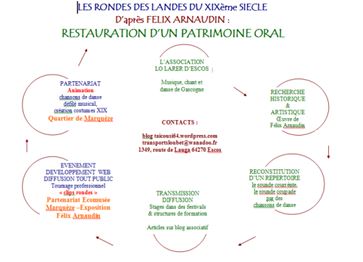

L’exposition « Félix Arnaudin, le guetteur mélancolique » de par ses nombreux clichés permet de se faire une idée des goûts et des moyens vestimentaires du landais rural en cette fin de XIXème siècle.

On ne trouve guère trace d’une forme de capuche qui pourrait faire penser au capulet ou capuchou béarnais. Il semblerait que la capuche fut abandonnée vers 1840 au profit du carré pour couvrir la tête des dames. Voici la seule photo de « capule » rencontrée :(en béarnais, le « mantelet » qui désigne un capulet très long, comme une sorte de cape)

la capule dans la lande

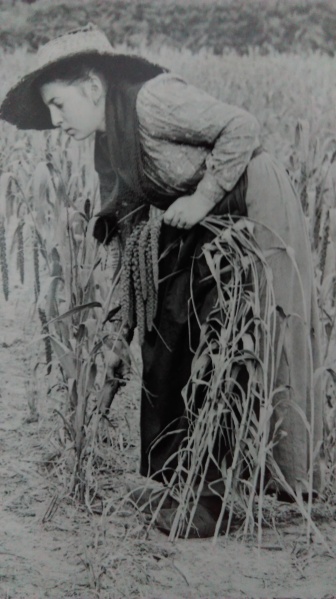

Une allure de capulet a été retrouvée sur une sarcleuse. Grâce aux scènes répétées qu’a prises Félix Arnaudin, on peut supposer qu’il s’agit d’un foulard de tête quadrillé posé, peut être attaché sous le visage.

un carré posé en forme de capulet ?

un carré plus désinvolte ?

La pose du foulard a l’air plus informelle avec des pointes éparses et des plis libres. Pourtant on soupçonne une attache au niveau des oreilles. Y avait il dessous un bonnet qui enserrait le chignon sur lequel était accroché ce grand carré de toile rayée ? Cette jeune fille avait l’art d’apprêter gracieusement sa coiffe en nous faisant penser incontestablement à nos bergères pyrénéennes.

Souvent, les foulards serre chignon, trés dégagés sur le dessus de la tête, laissaient l’espace pour superposer les capelines de paille.

le large chapeau de paille

les coiffes à l’arrière, enserrant le chignon

le carré simplement noué sous le menton

Il semblerait que, dans le tableau des fileuses, deux dames aient ressorti des coiffes blanches à pans carrés reposant sur les épaules, d’allure rigide, que l’on retrouve dans des iconographies plus anciennes de la Guyenne. Comme Félix Arnaudin appréciait les choses d’un autre âge, il est fort possible que ses acteurs exhumaient des accessoires désuets. (voir aussi le la capule ?)

Félix arnaudin décrit une ronde de carnaval (chants populaires de la Grande-Lande t1 p 158): « Elle se dansait d’habitude le soir du mardi gras, toujours entre hommes, tous grotesquement affublés de capes et de prisses de bergers, de mandilhs de bouviers, de robes de femmes, à quoi s’ajoutait de rigueur l’antique coiffure des vieilles, la drapére, dont les larges ailes flottantes marquaient de façon comique les mouvements divers de la danse. »

Félix Arnaudin évoque la drapére dans le noste bielhe n’a n pas d’esclops (chants populaires de la Grande-Lande t1 p 325). Il traduit un couplet : notre vieille a une coiffe ;- tout en dansant elle fait flan flère (Elle ondule).

Alors, cette drapére, est-ce la coiffe blanche courte des fileuses dont les ailes rythment la danse ? Serait-ce plutôt la fameuse capuche, cousine du capulet béarnais ?

En ce qui concerne les habits, les jeunes filles avaient des coloris plus gais dans les « debantaus » et les châles que leurs aînées, en noir conventionnel dans des tenues austères.

jeunes filles en ribambelle

la dauna d’autes cops

On peut remarquer le goût pour la variété des étoffes et des motifs, sur la même tenue. La photo d’origine est plus parlante en la matière.

des trames multiples

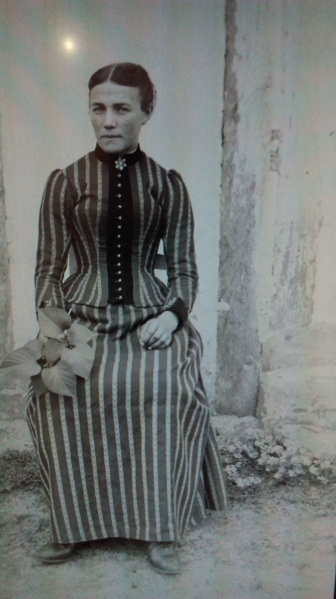

On ne distingue pas de costume paysan de cérémonie. Il semblerait que la mode bourgeoise 1900 ait prévalu dans les grands évènements et, certainement, pour les familles qui en avaient les moyens.

los novis

tenue cossue

tenue 1900 habillée

Les conditions extrêmement rustiques du milieu landais semblent avoir maintenu le costume féminin dans ses fonctions utilitaires. D’après la collection Arnaudin, on ne peut pas distinguer un élément aussi emblématique qu’un capulet béarnais qui aurait traversé le XIXème landais, siècle de l’apogée et du déclin des costumes traditionnels dans les milieux ruraux.